*お知らせ*

【ゴールデンウィーク・母の日期間中のご注文、配送スケジュールのご案内】

【店舗営業日】

4/30(月)~5/2(木)、5/7(火)~5/10(金)

※店舗休業日は商品に関するお問い合わせや、商品お届け日の変更等のご依頼、

その他お問い合わせについて、ご返信・ご対応することが出来ません。予めご了承下さい。

【母の日期間中(5/7~12)のお届け】

・母の日期間中は商品名に【母の日ギフト】と表記がある商品のみお届けが可能です。

・[バラ苗]を母の日ギフトとして期間中(5/7~12)にお届けをご希望のお客様は、

ご注文手続き画面のラッピング設定にて[母の日専用ラッピング]をお選びください。

【配送スケジュール】

・苗、雑貨、資材:5/2以降のご注文は5/13以降の発送になる可能性があります。

【お支払いについて】

・5/1以降5月中旬まで銀行振込または代引きでのお支払いを承っておりません。

◆お急ぎのお客様、お届け日の指定のあるお客様は、十分にご注意下さい。

News

- 母の日のプレゼントにバラ苗はいかがですか?※母の日ギフト商品以外の[バラ苗]を期間中(5/7~12)にお届けをご希望のお客様は、ご注文手続き画面のラッピング設定にて[母の日専用ラッピング]をお選びいただくことで、期間中のお届けに対応致します。※日時指定不可・通常商品の[バラ苗]は苗木のため花や蕾は付いておりません。

- ギフトにもおすすめ!英国のガーデニング雑貨【Burgon & Ball】の手袋や剪定ばさみなど再入荷しました。

- 【バラの季節限定!直売店オープンのお知らせ】

- ポイントプログラムが新しくなりました。会員ステージごとのポイント付与率についてはご利用ガイドの「ポイントについて」をご確認ください。

- ふるさと納税サイト[さとふる]に、THE ROSE SHOP直送の返礼品を掲載中です。さとふるトップページにて「バラ苗」で検索下さい。

- 新規会員登録で500ポイントプレゼント!

2023-2024年新品種

2023-2024年新品種

注目の新品種!最新のバラはこちら↑

Rose for You

Rose for You

ニュアンスカラーが美しいバラなど、バリエーション豊かな品種をセレクトしました。

アウトレットバラ苗

アウトレットバラ苗

アウトレットのバラ苗はこちら

品種や在庫は随時追加中!

品種や在庫は随時追加中!

バラ専用資材 "ROSE FACTORY"

バラ専用資材 "ROSE FACTORY"

土、肥料、鉢など資材選びに迷ったらこちら!

バラ専門店の専用資材なら安心してお使いいただけます。

英国の老舗ガーデニング雑貨

英国の老舗ガーデニング雑貨"Burgon & Ball(バーゴン&ボール)"

THE ROSE SHOPではBurgon & Ball社の製品をイギリスから直輸入しています。

ガーデニング雑貨は、贈り物にもおすすめです。

THE ROSE SHOPでは安心してバラをお育ていただくために、

二年生大苗に品質検査証をお付けしています。

保証について詳しくはこちら

【読みもの】バラとガーデンのコラム

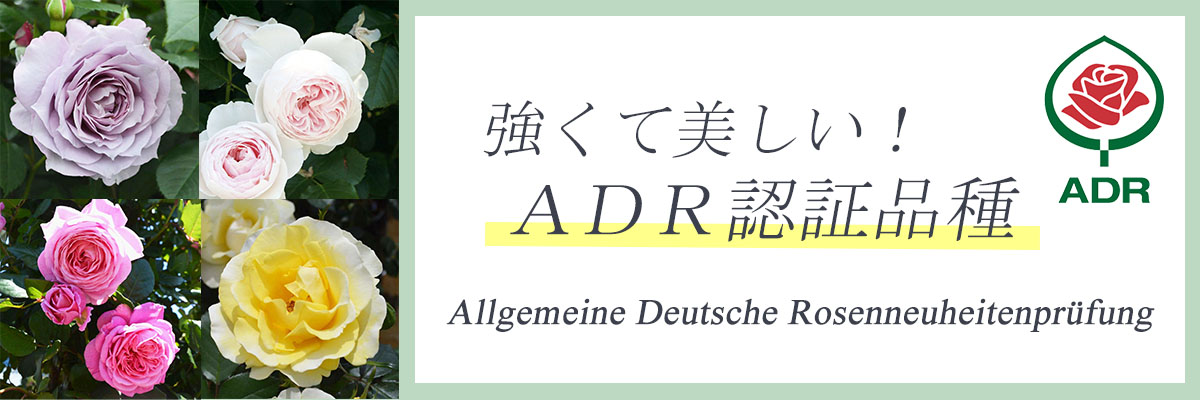

[4/1新着] 強健で美しいバラ【ADR】

[4/1新着] 強健で美しいバラ【ADR】

ドイツで実施されているバラの評価試験。その厳しい基準をクリアした品種にのみ「ADR」の認証が与えられます。

季節のバラのお手入れ【春】3月 4月 5月

季節のバラのお手入れ【春】3月 4月 5月

いよいよバラのシーズン到来!お手入れのポイントを抑えつつ、バラの季節を楽しみましょう。

季節のバラのお手入れ【冬】12月 1月 2月

季節のバラのお手入れ【冬】12月 1月 2月

冬の剪定やマルチング、鉢バラの土の入れ替えなど。しっかりとケアをして、一年楽しませてくれたバラ達を休めてあげましょう。

ふるさと納税サイト[さとふる]に、THE ROSE SHOP直送の返礼品を掲載中です。

さとふるトップページにて「バラ苗」で検索下さい。

@theroseshop_nagano.japan on Instagram.